流動性即服務的運作機制

本單元將深入剖析 LaaS 的技術運作原理。您將瞭解其核心機制,包括代幣債券、國庫互換,以及如何與 Uniswap、Balancer 等自動做市商 (AMM) 進行整合;同時說明智能合約所扮演的關鍵角色、代幣池的結構設計,以及不可忽視的重要安全考量。

核心機制 — 代幣債券、國庫互換與獎勵機制

流動性即服務(LaaS)平台運作時結合多種設計精密的金融機制,協助專案能更有效率、可控地佈建流動性。目前最常見的機制包括代幣債券、國庫互換與結構化激勵方案。

代幣債券

代幣債券是指專案方以固定或折扣價格,將原生代幣兌換為穩定幣、ETH 或其他流動性資產。這類操作可使 LaaS 供應商取得協議代幣,再將其與穩定資產配對,並存入去中心化流動性池。一般來說,這些代幣債券會設定鎖定期或分期解鎖機制,以確保雙方利益在中長期維持一致。

國庫互換

國庫互換則同樣旨在支持協議流動性,但形式是於兩個協議間進行。例如,新興 DeFi 項目會以部分治理代幣兌換 LaaS 供應商的原生代幣或穩定資產,獲得的資金則用於建立流動性池,而換得的代幣亦會納入雙方國庫,進一步促成協議間的互信與長期合作。

激勵措施

LaaS 有別於傳統流動性挖礦,並不需依靠高通膨代幣發行吸引流動性。取而代之,獎勵安排直接嵌入服務關係之中。協議方不需因應流動性而額外釋出新代幣,而 LaaS 服務商則透過交易手續費、參與治理或資產升值來取得回報。主軸在於這些合作擁有高度可預測性和永續性,避免早期 DeFi 典型的波動及短視問題。

協議自有流動性 vs. 租賃型流動性

在 DeFi 領域,流動性基本可分為協議自有流動性與租賃型流動性兩大類。協議自有流動性(POL)代表專案國庫直接擁有並管控的流動性,通常來自債券發行或專案方直接購買 LP 代幣。相比之下,租賃流動性則來自第三方提供者或用戶,資產僅短暫投入換取獎勵。

LaaS 引入一個混合模式,讓流動性技術上由 LaaS 平台持有或管理,實際則代表協議部署。這樣不僅帶來 POL 的主要優勢,如降低對短期資本依賴及提升主控權,更免除專案需預先投入大量國庫資金。LaaS 服務商則專責維護流動性資產部位、控管風險並確保交易管道持續穩健。

這種模式差別極為重要。租賃流動性常讓市場受短期撤資影響而劇烈波動;反觀 POL 或由 LaaS 管理的流動性則能在市場波動中維持交易穩定,進一步提升用戶信心、減少滑點,也大幅強化基於該代幣的 DeFi 應用可靠性。

LaaS 與 AMM 的整合方式

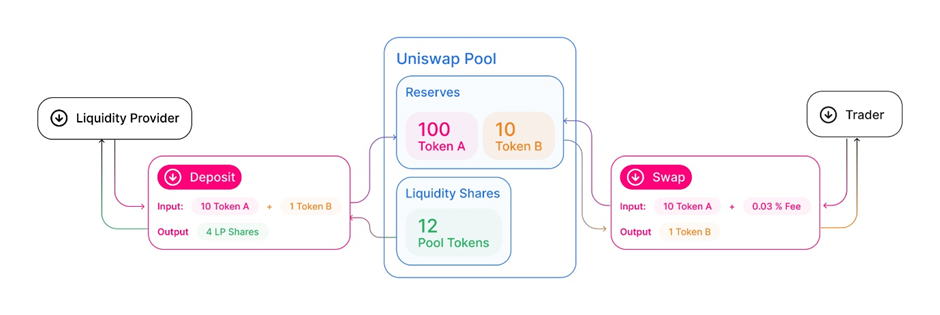

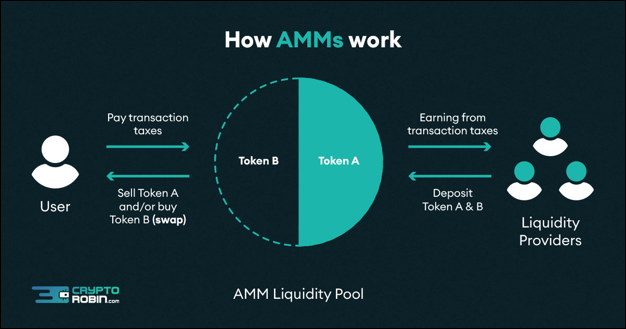

LaaS 平台的主要功能,是於去中心化交易所透過自動做市商(AMM)來配置與管理流動性。Uniswap、Balancer、Curve 與 SushiSwap 等 AMM 係以演算法定價的流動性池做為代幣交換的核心。

LaaS 會運用債券或國庫安排所得資金建立或擴充流動性池並接軌生態系。流動性池建置後,用戶可無縫進行代幣兌換,報價依 AMM 曲線決定。LaaS 平台同時會確保池子始終維持深度,持續監控表現並於必要時動態再平衡資產,以達最佳交易效率。

有些情境下,LaaS 服務商會於多個 AMM 或跨多條區塊鏈部署資金,提升資金運用範圍,像是於以太坊及 Arbitrum 都設立流動性池,以支援跨鏈交易。整合 DEX 聚合器後更可提升交易路徑發現度及執行品質,確保終端用戶能獲得最理想的流動性來源。

AMM 架構的彈性設計也是優勢之一,像 Balancer 可自訂權重,得以部署更複雜流動性策略。LaaS 服務商可依據代幣波動特質或用途來調整池參數,追求資本效率同時保持價格穩定。

LaaS 中智能合約的核心功能

智能合約是 LaaS 基礎設施運作的核心。它們負責自動化流動性池的建立、資金注入及後續管理,確保透明度,並最大限度降低人工作業需求。合約內容涵蓋代幣債券條款、釋放規則、獎勵分配以至池參數設定。

典型的 LaaS 智能合約具備接收協議代幣、執行交換、取得配對資產、部署資金於 AMM,及質押 LP 代幣以獲取手續費收益等功能。合約亦會設定如鎖定期或分段解鎖等時間條件,預防資本異常撤出及市場操控。

審計和驗證這些合約關乎信任與安全。多數 LaaS 供應商會公開合約碼並邀請第三方進行審計,以證明合規並管理風險。進階系統更採用可升級式合約或模組化框架,使服務商能在不影響現有運作下彈性調整策略。

經由自動化複雜金融操作,智能合約賦予 LaaS 可擴展且最低信任門檻的服務模式。這消除了人工重平衡流動性的負擔,降低營運成本,並保證所有參與者都受透明且防篡改的協議保障。

代幣配對、資金池與費率結構概覽

LaaS 採行策略性的代幣配對機制,嚴重不同於一般臨時社群供給。代幣配對依據市場需求、應用案例契合、波動相關性以及穩定資產可用性等多元因素決定。最常見的作法為協議將原生代幣與 ETH、USDC 或另一主流穩定幣配對,以提升存取穩定度並降低價格波動。

LaaS 服務商會根據流動性目標配置池內資產比例。例如,Uniswap 等恆定乘積 AMM 以 50:50 權重為標準,而 Balancer 則允許如 80:20 這種自定比例設計,有助減少無常損失或更體現代幣經濟模型。費率結構彈性高,0.3% 交換手續費較常見,部分池則採更低費率,以吸引更多交易量。

LaaS 的收費模式能同時讓服務商與合作協議受益。池內產生的手續費可分配給利害關係人、回購代幣或再投入流動性,形塑良性價值循環並強化協議市場地位。

最終形成的是一套精細部署、策略性設計的流動性架構,消除傳統用戶供應池的隨機性。代幣持有人可享受更佳的價格執行與豐沛流動性,協議團隊則建構出更加可靠且資本效率極佳的交易環境。

安全性與透明度議題

如同所有 DeFi 基礎建設,LaaS 平台同時面臨安全性與透明度的核心挑戰。這些平台管理集合資產、執行交易並與多個 DeFi 協議交互,自然必須嚴防智能合約漏洞及系統性風險。

最大風險之一是合約安全。如果流動性管理的智能合約存在漏洞、遭濫用或設定失當,將可能導致資金損失或業務中斷。嚴格審計、開放原始碼與無需許可的合約互動,可顯著降低相關風險。然而鑑於 LaaS 系統高度複雜,安全議題仍須高度重視。

透明度同等關鍵。用戶與合作夥伴需明確知悉流動性管理方式、部署位置及獎勵分配機制。頂尖 LaaS 平台會提供即時儀表板、鏈上數據分析及治理工具,方便利益關係人追蹤績效、適時介入。

另一項重要風險是對中心化服務商的依賴。雖然 LaaS 設計目標在於去中心化,但部分方案仍可能保留升級密鑰、流動性運用策略或合約權限,此舉恐產生治理或權力集中問題。因此落實多重簽署、去中心化治理與社群監督,是值得信賴 LaaS 平台的基本門檻。

隨著 LaaS 拓展至多鏈多平台,跨鏈橋安全風險重要性日增。當資金透過橋接合約於不同網路間部署,便會暴露於橋本身的安全架構,而跨鏈橋也一向是重大攻擊目標。

總結來說,LaaS 要充分發揮其技術潛力,不僅需仰賴金融工程與智能合約,更必須建構健全安全機制與透明治理。若缺乏這些根基,LaaS 再先進也難以在實際 DeFi 生態裡建立完全信任或獲得廣泛採用。